NEWS

本選レポート

本選レポート

本選は、10月3日午後1時から東京オペラシティコンサートホールで開催された。緊急事態宣言も解除され、観客が入り、舞台上に花が飾られ、いよいよファイナルという雰囲気が盛り上がっている。本選は、演奏を止めてリハーサルの進め方も競った予選とは違い、コンサート形式。つまり、リハーサルは本選の前日と前々日にあり、本選は演奏のみが競われた。指揮者の解釈は、予めのリハーサルを通して、オーケストラに浸透されたはずである。

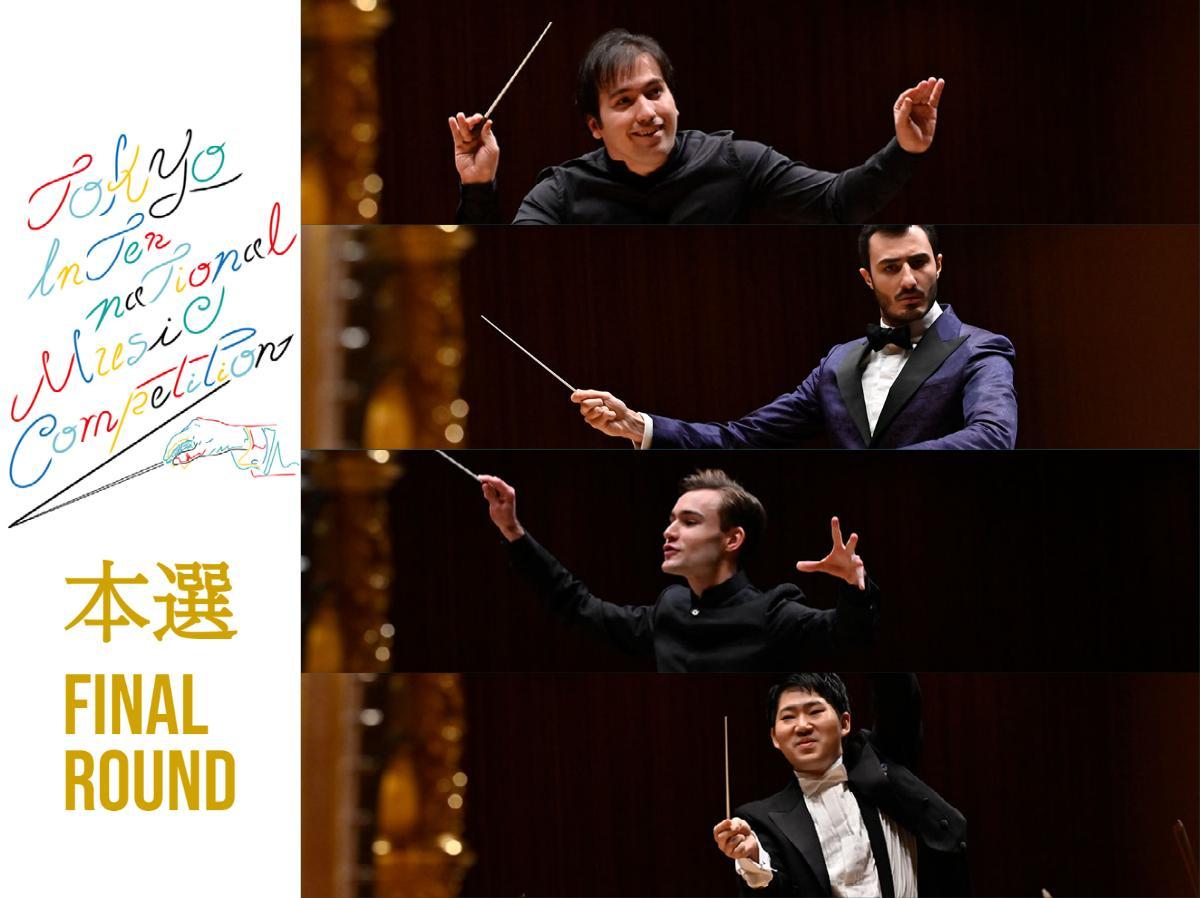

本選には4人が進んだ。サミー・ラシッド(フランス・28歳)、ジョゼ・ソアーレス(ブラジル・23歳)、バーティー・ベイジェント(イギリス・26歳)、米田覚士(日本・25歳)。4人とも、20歳代の若者たちである。

課題曲はロッシーニのオペラ「どろぼうかささぎ」序曲。そして、参加者が申し込みの際に提出した自由曲3曲のリストのなかから、実行委員会が選んだ作品が自由曲として演奏された。

今回は、最初に、ラシッド、ソアーレス、ベイジェント、米田が「どろぼうかささぎ」序曲を指揮し、続いて、同じ順番での自由曲の演奏となった。オーケストラは新日本フィルハーモニー交響楽団。自由曲として、ラシッドはサン=サーンスの交響曲第3番「オルガン付き」(抜粋)を、ソアーレスはストラヴィンスキーのバレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版)(抜粋)を、ベイジェントはR.シュトラウスの交響詩「死と変容」を、米田はチャイコフスキーの幻想的序曲「ロメオとジュリエット」を取り上げた。サン=サーンスの交響曲第3番ではオルガン独奏を長井浩美が務め、「ペトルーシュカ」ではピアノ独奏を森浩司が務めた。オーケストラにとってはかなりヘビーなプログラムであるが、新日本フィルは、コンサートマスター、崔文洙のリードのもと、安定した演奏を繰り広げた。

講評 音楽評論家:山田治生

第1位は、今回の12人の参加者のなかで最年少の、ブラジル出身のジョゼ・ソアーレス。大管弦楽を要し複雑な変拍子で書かれた「ペトルーシュカ」のような作品において、これほど明確なテクニックでオーケストラに落ち着いて指示を出すとは、恐るべき23歳である。暗譜での指揮は、タクトのキレもよく、第4部の民族舞踊系の音楽ではジャンプするほどのノリもみせた。課題曲の「どろぼうかささぎ」では、彼が楽しんで指揮しているのがわかる。躍動感があり、音楽が弾ける。息の長いロッシーニ・クレッシェンドは、徐々に振り方も大きくなり、丁寧に作られていた。聴衆賞も受賞。

第2位のサミー・ラシッドはフランス出身。これまでチェロ奏者として活躍し、カルテット・アロドのメンバーとして2016年のミュンヘン国際音楽コンクール弦楽四重奏部門で第1位を獲得している。本格的に指揮者に転身したのは今年になってからだという。第一次予選のベートーヴェンの交響曲第2番や「どろぼうかささぎ」序曲では指揮経験の少なさが出ていたように思ったが(たとえば、ロッシーニ・クレッシェンドは、単に音量を増やしていくものではなく、オーケストラにやってもらうものでもなく、指揮者の感情の高揚を伝えるべきものだと思う)、自由曲のサン=サーンスの交響曲第3番では見違えるような素晴らしい演奏を披露した。暗譜での指揮。楽曲が完全に彼の体に入っているように思われた。金管楽器を豊かに鳴らし、色彩的な音楽を作り上げる。確信に満ちた指揮で演奏に説得力があった。音楽家として既にひとかどなだけに、指揮者としても大きく飛躍することであろう。

第3位のバーティー・ベイジェントは特別賞・齋藤秀雄賞、オーケストラ賞も受賞。「どろぼうかささぎ」序曲では、作品にふさわしい“歌”があり、弱音でも表情がある。内声にも目配りする。とりわけ、ロッシーニ・クレッシェンドでの感情の昂りは素晴しく、演奏全体を大いに楽しむことができた。自由曲のR.シュトラウスの「死と変容」では、オーケストラから豊かな音を引き出し、作品の終盤では平和で浄化された至福の響きを生み出していた。最後には演奏によってポジティヴな感情がもたらされた。

入選・奨励賞は、米田覚士。自由曲はチャイコフスキーの幻想的序曲「ロメオとジュリエット」。木管楽器による序奏の音色やフレージングにただならない悲劇を感じる。第1主題は整然と提示され、第2主題はとても息長く示される。そして、クライマックスに向けて、音楽が大きく、ドラマティックになっていった。作品を全体でとらえて描こうとしているのはわかったが、個々の場面でもっとダイナミックスや起伏の幅を持たせてもよかったかもしれない。もっと経験を積めば、オーケストラの表現の幅の広さが体得できるであろう。さりげなく始まった「どろぼうかささぎ」序曲もユニークな演奏。ロッシーニ的なおかしみのほか、一瞬の短調でのハッとするような厳しい表情にも非凡なものを感じた。